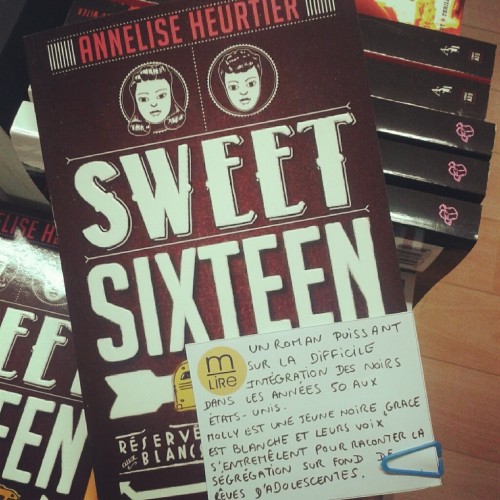

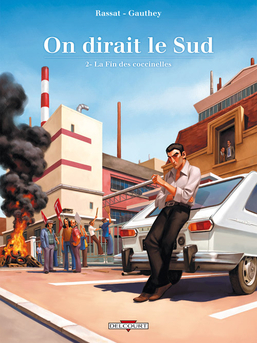

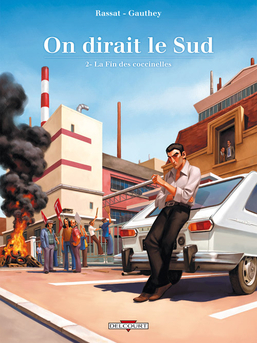

On ne vous le répètera jamais assez ! Allez voir le blog de Christophe Aimé. Il y a plein de trucs géniaux à découvrir. Sinon, on vous retranscrit ici la très belle interview BD qu'il vient de mettre en ligne. Au programme : Cédric Rassat et Raphaël Gauthey les auteurs de la série On dirait le sud

bonne lecture !

CEDRIC RASSAT & RAPHAËL GAUTHEY

L’été commence à brûler les peaux blanches en manque de vitamines D. Partout, les insectes s’excitent et se font entendre. La verdure s’apprête à agoniser. L’envie d’aller piquer une tête vous démange le maillot de bain. Les gouttelettes ne peuvent s’empêcher de faire la course le long de vos boissons fraîches… La chaleur est là. Devant et derrière vos lunettes de soleil. Le timing ne pouvait pas être plus parfait pour vous pencher sur les deux tomes passionnants de On Dirait Le Sud. Pour lire l’interview de Cédric Rassat et Raphaël Gauthey, les auteurs talentueux qui pendant trois ans, dans le four de l’été 1976, nous ont tenu en haleine avec leur chronique sociale déroutante. Chaud devant… (chRisA – juillet2013)

Vous connaissiez-vous avant de vous lancer dans l’Aventure 76 ? Qu’attendiez-vous l’un de l’autre ?

Cédric : Non, c'est Emre Orhun, un ami commun (avec qui j'ai aussi fait Erzsebet et La Malédiction du Titanic chez Glénat), qui nous a mis en contact. A l'époque, en 2003, Raphaël commençait à envisager de se mettre à la BD et moi je cherchais à développer de nouveaux projets avec d'autres dessinateurs… Je crois qu'à ce stade, je recherchais surtout une autre forme de collaboration. Je voulais m'éloigner autant que possible de William Panama et de La Frontière, mes deux premières séries qui n'avaient pas bien fonctionné. Avec Raphaël, on a tout de suite eu un vrai échange et des discussions sérieuses et constructives. Les bases de ce qui allait devenir On dirait le Sud sont venues très vite.

Cédric, quel(s) adjectif(s) et quelle(s) métaphore(s) emploierais-tu pour dresser le profil de ton compère Raphaël ?

Cédric : Pas de métaphore, mais disons que Raphaël a une vraie exigence par rapport à son travail. Il est très appliqué et méticuleux, et il se remet beaucoup en question. Pour moi, c'est aussi une source de motivation, même si je suis aussi exigeant et assez critique avec mon propre boulot. En plus, je pense que son sens de la mise en scène et son regard très "cinématographique" m'aident aussi beaucoup du point de vue de l'écriture.

Raphaël, si tu devais dessiner le portrait de Cédric, comment t-y prendrais-tu ? Et quelles couleurs utiliserais-tu ?

Raphaël : Une couleur ? Disons une couleur chaude... Après, ce qui caractérise Cédric, c'est le dialogue et l'ouverture. Nous discutions beaucoup sur les différentes scènes et il a toujours pris mon avis en considération. Sinon, pour l'anecdote, on peut dire que j'ai déjà dessiné Cédric, puisque je retrouve beaucoup de sa personnalité dans le personnage de Claude.

Il faut sacrément bien s’entendre pour travailler sur un projet de quatre (?) ans. Quelles qualités et quels défauts ce projet a-t-il révélé chez l’un comme chez l’autre ?

Cédric : La genèse de ce projet s'est étalée sur une période beaucoup plus longue, puisqu'on a commencé à en discuter et que j'ai écrit les premières scènes dès 2003. Ensuite, le projet a été présenté à Delcourt en 2006. Le tome 1 est paru en 2010 et le 2 en 2013… Pour en revenir à la question, je dirais que le travail de Raphaël (mais le mien aussi, d'ailleurs) s'est beaucoup affiné entre les deux albums. La base est évidemment la même, mais sa mise en scène s'est épurée et son travail sur la lumière et les couleurs est devenu encore plus précis.

Qui a eu l’idée de On Dirait Le Sud ? Quel a été le déclencheur ? Pourquoi avoir choisi cette époque et ce contexte ?

Cédric : L'idée de base est venue de notre première discussion. Raphaël avait en tête un projet de chronique familiale. C'était encore assez vague, mais il savait déjà qu'il voulait impliquer plusieurs générations de personnages (un grand-père et une petite-fille, notamment) et situer le récit dans le milieu ouvrier d'une petite ville du centre de la France qui, dans son esprit, ressemblait un peu au Creusot. L'idée des années 70 est venue d'une réflexion sur les personnages : on savait que le grand-père devait avoir vécu la Seconde Guerre mondiale et que les parents devaient avoir une trentaine d'années. En pensant à la fin des années 70, j'ai très vite fait le lien avec la canicule de 1976. Il me semblait intéressant d'utiliser l'idée de cette chaleur accablante pour faire naître une tension de plus en plus pesante entre les personnages. Et puis, comme il s'agissait d'un milieu ouvrier, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de centrer le récit sur un personnage de syndicaliste qui, par essence, se situe forcément entre le camp des patrons et celui des ouvriers. Enfin, l'été 1976 nous permettait d'évoquer l'affaire Ranucci et la question de la peine de mort. Et comme cette question rejoignait aussi, via Badinter et l'abolition de 1981, celle de l'élection de Mitterrand, ça nous a permis d'affiner la réflexion sur les idéaux des personnages (le récit se situe peu de temps après l'échec de Mitterrand à la présidentielle de 1974 et cinq ans avant son succès de 1981 ; on est donc dans une sorte de "temps mort").

Comment vous êtes-vous imprégnés de la France de cette époque ? Avez-vous fait un gros travail de documentation ?

Cédric : Je pense qu'on avait grosso modo les mêmes références, un mélange de souvenirs personnels (assez vagues, tout de même), d'histoires familiales (photos, etc) et d'images issues de films de cette époque. Raphaël a beaucoup puisé dans les films de Claude Sautet, notamment…

Raphaël, comment voyais-tu, graphiquement parlant, cette époque ?

Raphaël : J'ai d'abord eu des sortes de flashs. Des images de types, avec cheveux longs et moustaches, qui couraient sur un terrain de football avec un maillot vert, mais aussi des voitures, des objets, des couleurs, des visages, bref, plein d'éléments en vrac qui sortaient de mon inconscient et qui m'ont servi de point d'ancrage. Ensuite, comme le disait Cédric, j'ai puisé dans des photos de famille et me suis référencé aux films de l'époque.

Si je vois On Dirait Le Sud comme un roman-photo social et une chronique humaine en pleine chrysalide, vous approuvez ou contestez ?

Cédric : Chacun sa lecture… En ce qui me concerne, j'évoquerais plutôt une chronique familiale sur fond de crise sociale et idéologique. Et je pense que le récit se focalise aussi beaucoup sur la canicule, et l'idée que chacun peut se faire de l'été, au sens large.

Le scénario, a-t-il beaucoup changé dans les trois années qui ont séparé les deux tomes ?

Cédric : Le scénario du second tome ? Non, il a très peu changé. Je crois qu'il n'y a qu'une scène qui a bougé un peu dans la séquence de l'orage. Quelques dialogues ont aussi été modifiés ou ajoutés, ici ou là. Mais on parle vraiment de retouches… En fait, dès le départ nous avons pensé cette histoire comme un tout. Nous avions même l'intention de réaliser un one-shot… Beaucoup de scènes du tome 2, et notamment la toute fin de l'album, étaient déjà plus ou moins prêtes lorsque j'ai commencé à écrire le tome 1 en 2003. Le scénario du tome 2 a été achevé en novembre ou décembre 2009 et Raphaël avait déjà entamé les crayonnés de "La Fin des Coccinelles" lorsque nous avons sorti le premier album. Après, tout ce que je peux dire c'est que le scénario du second tome ressemble très précisément à ce que nous recherchions depuis le début. Raphaël a travaillé sur les planches pendant trois ans et nous avons vraiment eu le temps de relire ce récit et de l'envisager sous toutes les coutures. Donc, si nous n'y avons rien changé, c'est parce qu'il nous convenait très bien.

Cédric, comment t’est venue cette incroyable galerie de personnages ? Lequel d’entre eux a été le plus simple et le plus difficile à concevoir sans tomber dans la caricature ?

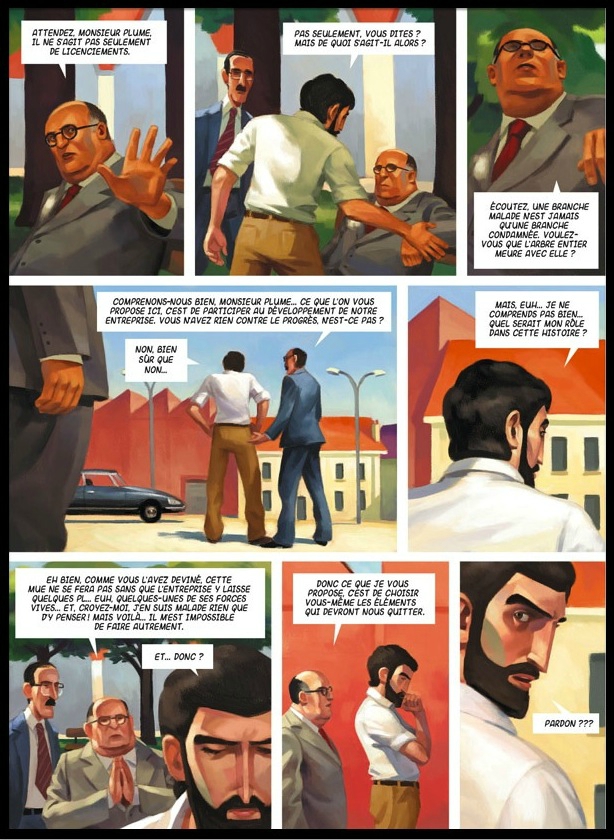

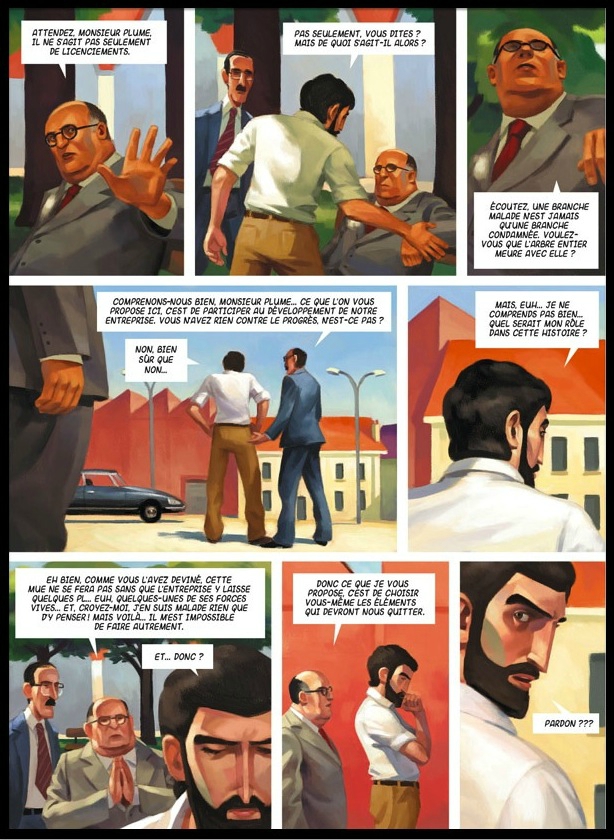

Cédric : Les personnages sont tous venus un peu différemment. Max Plume s'est construit sur un jeu de mots que je voulais faire sur son nom ("Désolé, mais vous ne faîtes pas le poids, Monsieur Plume.")… Celui du chef des gendarmes, avec son délire sur les enfants disparus, est venu en quelques secondes, lorsque je travaillais sur la scène de l'étang. Celui de Claude était plus difficile, car c'est un taiseux. Il se construit dans son rapport aux autres et notamment avec la petite fille. Evidemment, Luce était aussi très importante… Les deux sœurs se sont construites en opposition l'une à l'autre. Sylvia est très seule (un peu plus que les autres, en toute cas), mais elle a une vraie réflexion intérieure, alors que Marie semble plus superficielle, mais aussi plus sociable… Il n'y pas de règle, en fait. Je crois qu'il y a des moments où certains détails émergent et permettent de fixer, de "reconnaître" un personnage. Ensuite, il faut travailler pour développer cette idée et lui donner, disons, "du corps".

Si vous deviez-vous faire l’avocat du diable d’un des personnages ? Lequel serait-ce ?

Cédric : Probablement Max Plume… Même si je n'ai pas forcément envie de le défendre. En tout cas, ce que j'aime bien avec ce personnage c'est qu'il n'est pas à sa place. Il est faible et sans conviction, alors que sa fonction exigerait plutôt l'inverse. C'est un imposteur, mais personne ne s'en est encore rendu compte… Et ce sont ses renoncements et ses lâchetés qui scandalisent le lecteur et lui donnent, a priori, envie de réagir.

Raphaël, d’où te vient ton style graphique magnifique au demeurant ? Comment travailles-tu ? Peux-tu lâcher UN secret de ton savoir-faire ?

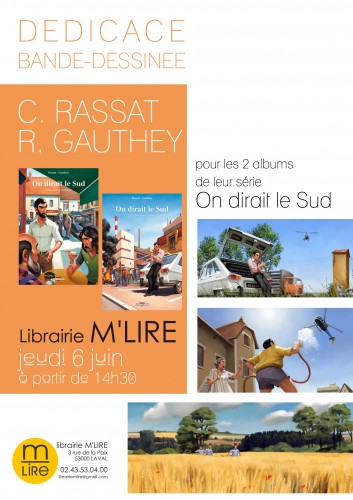

Raphaël : En fait, il n'y a pas de secret. J'ai une technique très simple. Je travaille mes crayonnés sur papier, que je scanne et que je mets en couleur sur informatique, uniquement avec une brosse et des calques, comme j'aurais pu le faire à la peinture. J'utilise uniquement un effet de flou sur Photoshop pour donner l'impression de vitesse dans certaines scènes.

L’art d’Edward Hopper semble avoir été une grosse influence pour ce projet, non ?

Raphaël : Pas directement. Même si j'adore ce peintre, je pense qu'il m'a nourri comme beaucoup d'autres artistes. La spécificité de On dirait le Sud était que le lecteur devait ressentir une sensation de chaleur étouffante. C'est pourquoi j'ai travaillé comme je le faisais en illustration, avec une attention particulière sur les modelés, les couleurs et les lumières. Ensuite, il fallait que les images restent lisibles, j'ai donc simplifié les formes à la manière des cubistes, en tendant les lignes comme peuvent le faire Albert Gleizes ou Jean Metzinger.

J’adore le rythme palpitant et cette tension progressive dans la narration. Quelles autres sensations vouliez-vous que le lecteur éprouve ?

Cédric : C'est une histoire sur le sentiment de communauté, donc il était important de croiser un certain nombre de trajectoires individuelles afin de donner une dimension plus "collective" au récit. En plus, j'aime assez l'idée de jouer avec la tension ou les contrastes qui peuvent naître du croisement de ces différentes histoires. Cela peut amener des effets comiques, comme dans la scène du bar du premier album où une discussion sur une pomme et Joe Dassin croise un échange sur les licenciements à venir dans l'usine locale, mais cela peut aussi créer une certaine distance et permettre de relativiser certains événements de la vie des personnages. Et puis, je pense aussi que cela correspond à une description réaliste du quotidien, où les destins individuels se croisent et s'entrechoquent en permanence. Enfin, là j'enfonce une porte ouverte…

Au regard de la multitude des pistes narratives de ce diptyque, on sent que vous auriez pu en faire une trilogie. Pourquoi avoir choisi de tout dire en deux tomes ?

Cédric : Oui, c'est vrai que la matière narrative est riche et qu'elle aurait pu être développée sur trois tomes… En fait, pendant longtemps, nous avons pensé pouvoir réaliser un one-shot de 80-90 pages. Et puis, en écrivant le scénario du tome 1 j'ai compris que le récit allait sûrement devoir s'étaler sur plus de cent pages. Donc, comme nous pouvions difficilement présenter un one-shot de 100 pages couleurs (à l'époque, en 2006, c'était moins en vogue), nous avons opté pour le diptyque. Dramatiquement, cette construction en deux parties me convient très bien, puisqu'elle me permet de jouer sur des effets miroirs (certaines se répondent, d'un album à l'autre) et d'accentuer certaines ambiances (le tome 2 est plus sombre que le premier, ce qui était sous-jacent ou inconscient, finit par éclater au grand jour, etc). En trois tomes, la construction aurait sans doute été moins tendue et moins dramatique…

Cette France d'il y a presque 40 ans sous microscope, la chanson de Nino Ferrer en bande-son, à quel niveau pensez-vous que la nostalgie joue un rôle dans ce diptyque ?

Cédric : Si, par nostalgie, vous entendez l'idéalisation d'une époque révolue ou l'ambition un peu folle de revivre le passé, je dirais qu'il n'y en a pas dans cette histoire. En tout cas, pas pour nous… Bien sûr, On dirait le Sud s'inscrit dans une époque lointaine et décrite avec une certaine précision, mais je crois que ce n'est pas l'aspect le plus important de ce récit. J'aurais même tendance à penser que cette histoire est beaucoup plus intemporelle qu'on l'imagine, a priori. Par exemple, l'idée du temps qui dure "plus longtemps" lorsque l'on est enfant est très répandue, finalement, et tout le monde peut s'y retrouver. Mais elle n'est pas spécifique aux années 70. La façon dont on aborde le passage du temps est toujours différente selon que l'on est enfant ou adulte. C'était vrai dans les années 70, ça l'était probablement déjà dans les années 20 et ça l'est, de toute façon, encore aujourd'hui. Donc je dirais plutôt que notre réflexion porte plus sur la vie en général que sur cette période en particulier. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas vraiment de nostalgie… Mais rien n'empêche nos lecteurs de regarder cette époque avec leur propre sentiment nostalgique.

Cédric : Si, par nostalgie, vous entendez l'idéalisation d'une époque révolue ou l'ambition un peu folle de revivre le passé, je dirais qu'il n'y en a pas dans cette histoire. En tout cas, pas pour nous… Bien sûr, On dirait le Sud s'inscrit dans une époque lointaine et décrite avec une certaine précision, mais je crois que ce n'est pas l'aspect le plus important de ce récit. J'aurais même tendance à penser que cette histoire est beaucoup plus intemporelle qu'on l'imagine, a priori. Par exemple, l'idée du temps qui dure "plus longtemps" lorsque l'on est enfant est très répandue, finalement, et tout le monde peut s'y retrouver. Mais elle n'est pas spécifique aux années 70. La façon dont on aborde le passage du temps est toujours différente selon que l'on est enfant ou adulte. C'était vrai dans les années 70, ça l'était probablement déjà dans les années 20 et ça l'est, de toute façon, encore aujourd'hui. Donc je dirais plutôt que notre réflexion porte plus sur la vie en général que sur cette période en particulier. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas vraiment de nostalgie… Mais rien n'empêche nos lecteurs de regarder cette époque avec leur propre sentiment nostalgique.

Pensez-vous que la France 2013 est si différente de celle de 1976 ? Personnellement, je serais tenté de répondre par la négative...

Cédric : Dans les rapports humains, non, évidemment. Mais à l'intérieur de l'entreprise ou dans la réflexion politique globale, oui, je pense. Déjà, il me semble que le simple fait que des gens comme Le Pen ou Sarkozy aient pu trouver une audience attentive chez les ouvriers est vraiment le signe d'un effondrement de la pensée et de l'engagement politique dans ce milieu. Comment un ouvrier peut-il imaginer que Sarkozy ou Le Pen aient réellement l'ambition ou le projet de servir ses intérêts ? Ça me dépasse complètement… En tout cas, je pense que ce renoncement politique et cet effondrement de la pensée ont considérablement déséquilibré les rapports de force à l'intérieur de l'entreprise. Certains patrons y ont gagné un pouvoir encore plus fort. Et beaucoup d'entre eux utilisent ce pouvoir accru pour mettre encore plus de violence dans les rapports qu'ils entretiennent avec le reste des forces vives de leur entreprise. La situation est très malsaine et ne donnera rien de bon.

Croyez-vous que le syndicalisme commence à prendre un virage particulier sous la France de Giscard ?

Cédric : Ouh là, je ne suis pas historien du syndicalisme, loin de là… Je ne sais pas si c'est vraiment lié au giscardisme. C'est Mitterrand qui a atomisé le PC, non ? Et puis, la société a beaucoup changé… Je pense que les changements de mentalité sont nés dans les années 80 et qu'ensuite ils ont accompagné l'ascension du FN et de Sarkozy dans le paysage politique français…

A quoi aurait ressemblé la France si Michel Sardou, au lieu d’être en chanteur extrêmement populaire, avait été Président de la République ?

Cédric : Sardou président ? Ça aurait été la guerre civile, non ? Voire la guerre tout court si l'on pense à des chansons comme "Les Ricains" ou au fameux "Temps des colonies"… Bien sûr, dans notre album, l'allusion à Sardou est avant tout une blague, mais il est vrai qu'il y a aussi un fond idéologique. Déjà parce que Sardou est quand même l'un des représentants de cette droite populiste et réactionnaire qui fait toute la fierté de la connerie française, et ensuite parce que "Je suis pour" est vraiment l'une des chansons les plus épouvantables que je connaisse. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment des radios ont pu accepter de diffuser un tel plaidoyer pour la peine de mort et un disque dans lequel sont prononcées des phrases comme "J'aurai ta mort !" ou "J'aurai ta tête en haut d'un mât". Vous imaginez le tollé si un rappeur, quel qu'il soit, avait chanté des trucs pareils ?

Nino Ferrer, c’est l’exact opposé de Michel Sardou ?

Cédric : L'opposé, peut-être pas totalement, mais c'est très bien, en tout cas ! Non, en fait, je crois que Ferrer et Sardou sont surtout là pour ancrer le récit dans une forme de culture populaire française qui est, certes, liée aux années 70, mais qui a aussi une valeur intemporelle. C'est vrai pour "Le Sud", bien sûr, car c'est une chanson magnifique, magique, et qui traverse le temps avec une majesté incroyable, mais ça l'est aussi pour certaines chansons de Sardou qui, quoiqu'on en pense, sont quand même gravées dans l'inconscient collectif. Après, pour en revenir au "Sud" et donc au titre de l'album, je dirais aussi que, pour nous, il s'agit d'une allusion à la chaleur, bien sûr, mais aussi aux illusions que les personnages ont en tête. Le gendarme croit qu'il peut retrouver ici, dans le centre de la France, les victimes d'un tueur qui sévit dans le sud, et la population vit avec l'angoisse que font naître toutes ces disparitions ("La France a peur", comme disait Roger Gicquel). Et puis, il y a cette idée de la perception du temps ("Le temps dure longtemps…") qui, selon moi, évoque aussi bien l'été (les journées plus longues, etc) que l'enfance.

Qu’est-ce qu’évoque pour vous l’Affaire Christian Ranucci qui tient ici une place importante dans le scénario ?

Cédric : Disons qu'au-delà de l'injustice flagrante, puisque Ranucci n'était visiblement pas coupable dans l'affaire du "pull-over rouge", cette histoire nous permet surtout d'évoquer la question de la peine de mort et, donc, de son abolition. Or comme celle-ci est aussi associée au mitterrandisme et à l'arrivée de la Gauche au pouvoir, je trouvais que ça cadrait bien avec notre propos. Pour moi, l'abolition de la peine de mort correspond vraiment au passage d'un monde ancien et barbare à, disons, une forme de civilisation. Il n'est, d'ailleurs, pas étonnant que Sarkozy ait envisagé, dans certains discours, la possibilité de revenir sur cette abolition et de réinstaurer la peine de mort "dans certains cas". On voit bien que l'éveil des consciences n'est pas son souci principal…

A l’image d’autres destinées dans le livre, laisse-t-elle supposer que les boucs-émissaires font de bons salauds mais que les vraies pourritures s’en tirent toujours ?

Cédric : J'espère que non. Mais, sinon, oui, je pense que la vie est globalement injuste. Et donc qu'une bonne injustice permet de rendre plus crédible, ou plus réaliste, le récit. En fait, l'injustice sonne "juste". Hum…

Qu’est-ce que les coccinelles incarnent ici quand on sait qu’elles sont magnifiques, qu’on les appelle les bêtes à bon Dieu et qu’elles sont capables de se goinfrer de pucerons…

Cédric : L'évocation des coccinelles est venue de quelques témoignages de personnes qui se souvenaient d'en avoir vues beaucoup pendant l'été 1976. Il paraît qu'elles accompagnent souvent les grandes vagues de chaleur… En ce qui me concerne, je les utilise surtout comme une métaphore de l'idéologie communiste, ou de l'engagement à gauche. Mais c'est très personnel…

Comment ressort-on d’une telle aventure lorsqu’elle occupe un tel pan de votre vie ?

Cédric : Ben, pour nous, c'est presque une aventure de dix ans. Donc, oui, forcément, ça laisse des traces… Après, je crois qu'on ne peut pas encore se détacher de cette histoire, car on a beaucoup de choses à voir avec l'éditeur. L'indisponibilité du tome 1 est un vrai souci. Là, on revient d'une longue tournée de dédicaces et personne ne comprend… Les libraires, les lecteurs, les auteurs, tout le monde s'interroge.

Quels sont vos futurs projets ? Avez-vous d’autres projets en commun ?

Quels sont vos futurs projets ? Avez-vous d’autres projets en commun ?

Cédric : On travaille actuellement sur un projet de polar qui se situe dans les années 60. On en discute depuis un moment et je pense qu'on devrait le présenter d'ici quelques mois. On veut que cette histoire se limite à un seul tome de 80 ou 90 pages. Et elle ne paraîtra pas chez Delcourt.

La première année très pluvieuse du quinquennat de François Hollande, pourrait-elle vous inspirer… ?

Cédric : Non, je pense qu'on n'y voit pas assez clair. On est encore dans l'après-Sarkozy. Le changement n'est pas pour tout de suite, visiblement…

Un chaleureux et radieux MERCI à Raphaël Gauthey (ici à gauche), à Cédric Rassat (ici à droite) ainsi qu'à l'incontournable Simon.

Le bocage à la nage- Olivier Maulin

Le bocage à la nage- Olivier Maulin L'inauguration des ruines - Jean-Noël Blanc

L'inauguration des ruines - Jean-Noël Blanc Chrysis - Jim Fergus

Chrysis - Jim Fergus

Famille modèle de Eric Puchner

Famille modèle de Eric Puchner L'art du jeu de Chad Harbach

L'art du jeu de Chad Harbach L'oiseau canadèche de Jim Dodge

L'oiseau canadèche de Jim Dodge Le diner de Herman Koch

Le diner de Herman Koch T

T

Cédric : Si, par nostalgie, vous entendez l'idéalisation d'une époque révolue ou l'ambition un peu folle de revivre le passé, je dirais qu'il n'y en a pas dans cette histoire. En tout cas, pas pour nous… Bien sûr, On dirait le Sud s'inscrit dans une époque lointaine et décrite avec une certaine précision, mais je crois que ce n'est pas l'aspect le plus important de ce récit. J'aurais même tendance à penser que cette histoire est beaucoup plus intemporelle qu'on l'imagine, a priori. Par exemple, l'idée du temps qui dure "plus longtemps" lorsque l'on est enfant est très répandue, finalement, et tout le monde peut s'y retrouver. Mais elle n'est pas spécifique aux années 70. La façon dont on aborde le passage du temps est toujours différente selon que l'on est enfant ou adulte. C'était vrai dans les années 70, ça l'était probablement déjà dans les années 20 et ça l'est, de toute façon, encore aujourd'hui. Donc je dirais plutôt que notre réflexion porte plus sur la vie en général que sur cette période en particulier. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas vraiment de nostalgie… Mais rien n'empêche nos lecteurs de regarder cette époque avec leur propre sentiment nostalgique.

Cédric : Si, par nostalgie, vous entendez l'idéalisation d'une époque révolue ou l'ambition un peu folle de revivre le passé, je dirais qu'il n'y en a pas dans cette histoire. En tout cas, pas pour nous… Bien sûr, On dirait le Sud s'inscrit dans une époque lointaine et décrite avec une certaine précision, mais je crois que ce n'est pas l'aspect le plus important de ce récit. J'aurais même tendance à penser que cette histoire est beaucoup plus intemporelle qu'on l'imagine, a priori. Par exemple, l'idée du temps qui dure "plus longtemps" lorsque l'on est enfant est très répandue, finalement, et tout le monde peut s'y retrouver. Mais elle n'est pas spécifique aux années 70. La façon dont on aborde le passage du temps est toujours différente selon que l'on est enfant ou adulte. C'était vrai dans les années 70, ça l'était probablement déjà dans les années 20 et ça l'est, de toute façon, encore aujourd'hui. Donc je dirais plutôt que notre réflexion porte plus sur la vie en général que sur cette période en particulier. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas vraiment de nostalgie… Mais rien n'empêche nos lecteurs de regarder cette époque avec leur propre sentiment nostalgique.  Quels sont vos futurs projets ? Avez-vous d’autres projets en commun ?

Quels sont vos futurs projets ? Avez-vous d’autres projets en commun ?